JR飯田線飯田駅から車で約10分。住宅地に突如現れる酒店「加藤商店」は、個性的かつ高品質な日本酒の品揃えと情報発信により、地域内外の多くのファンに愛されている。そんな人気店の店主である加藤久幸さんは令和6年度、「飯田市起業家ビジネスプランコンペティション」の新事業チャレンジ部門にて「ヒルノミ・・真逆軸は背徳感タップリのオトナの嗜み。利益を生み出す広宣活動のススメ。」を提案。みごと入賞を果たし、早速イベントを開催している。脱サラし「酒屋の常識を知らないまま」父が開業した店を受け継いだという加藤さんに、これまでの道のりと新企画「ヒルノミ」への思いを聞いた。

物語ごと届ける酒屋。まちの個性派酒店が、新企画「ヒルノミ」に込めた思いとは│信州旨酒加藤商店・加藤久幸さん(飯田市上郷黒田)

「野なかのよろず屋」が、気鋭の酒屋になったワケ

ーー酒樽を思わせる入り口に、店内に下がった前掛けの装飾、そしてこの品揃え。まさに「信州旨酒」の冠にぴったりの、日本酒好きにはたまらないお店ですね。

加藤久幸さん(以下、加藤) ひょっとして、(日本酒)お好きですか? うちは酒屋の常識知らずのオヤジがやってる、変わった店なんです。まず、見てもらうとわかるとおり、ビールを並べていないですから。

ーーたしかに! 店内は8割くらいが日本酒でしょうか、一方でお酒を嗜まれるかたの多くが手に取るであろうビールはゼロ。このようなお店になったのはなぜですか。

加藤 もともと加藤商店は、父が脱サラで始めた、いわゆる野なかの一軒家的なよろず屋でした。大根もにんじんも小魚も薄力粉も並んでるっていうスタイルの、田舎の商店ですね。で、私はうちを継ぐ気はぜんぜんなかったんです。

けれど、今から35年ほど前、私も勤めていた会社を辞めることになった、その少し前に、たまたま平成の規制緩和で酒販免許が取りやすくなり、うちが上郷地域の一号店になっていた。じゃあ、店を継いで、酒屋から始めてみようかと、そういう流れになっていったんです。

ーー酒屋から、というのは、その後の展開を考えていた?

加藤 ええ、じつは最終的にやりたいなと思っていたのが、料理人か居酒屋だったので。でも、それにしたって酒のことは不勉強だから、まず酒屋をやりながら勉強しようという考えだったんです。だからもちろん、酒屋での修行経験はありません。

どうしたらいいかわからないので、私はまず飲食店さんに足を運んで、大将が料理する横で様子をずっと見てたんです。あとで知ったことですが、酒屋ってあんまり営業に行かないんですけどね。

ーーこれもまた、常識にはないスタイルで。

加藤 そうだったでしょうね、でも見ているうちに「なんだ、興味あるのか」「はい、こんなのつくってほしいです」なんていう会話から、徐々に信頼していただけたようで。「これ買ってください」とか「安くします」なんて言ったことないのに、取引してくださる飲食店さんが増えていって。

こうして、酒屋の利益構造のなかで大切になってくる「飲食店への卸し」が、徐々にできるようになっていきました。

それから、私も会社を辞めたと言いましたが、もともと勤めていた会社の社長の方針には、大きな学び得て、影響を受けました。それは、「安売りはするな、むしろ付加価値で売れ」。それにならい、酒屋になっても安売りでしのぐようなことはしたくなかったんです。

問屋を通さない「限定流通」は、酒蔵との信頼があってこそ

ーー前職でも影響を受けた、安売りをしない、付加価値のある店づくり。その考えが、定評のある個性的な日本酒の品揃えをはじめ、お店のあり方に表れているんですね。

加藤 うちの商品を見ていただくとわかるとおり、限定流通という、問屋さんを一切通さない商品ばかりです。

ーーたしかに、一般のお店では見たこともないラベルが、たくさん並んでいる気がします。

加藤 はい、わずか数本しか並ばないものや、この地域ではここ1店にしか卸さないよ、というお酒もたくさんあります。これがうちの「売り」であり自慢ですが、じつはプレッシャーもありますし、ハードルは高いんです。

なぜなら、仕入れたからには値崩れをさせずにきっちり売り切らなければ、せっかく託してくださった酒蔵さんとの信頼関係が崩れてしまう。お互いのプライドを守り、お互いの利益を守るために、私はここで酒屋としての使命を果たさないといけない、というわけです。

ーー正直に申し上げて、人口比を考えても地方では安定的な販売が最も難しい課題だと感じます。どうやって、それを成し遂げてこられたんでしょう。

加藤 まずは、品質管理。適切な温度帯での保管を守り、酒を劣化させる光は避けて、美味しいお酒をちゃんと美味しい状態でお客さまに手渡さなければいけない。お店でお酒を劣化させてしまうなんていうことは絶対にあっちゃいけない、そう思っています。

それからもう一つは、それぞれの商品をいかにきっちり説明できるか。これが最低の条件になりますね。

ーーなにか、お店としての転機になったような銘柄は、今お店にありますか。

加藤 そうですね・・・思い入れはもちろんすべてにあるんですが、一つはここにある松本の「大信州」でしょうか。

ーー大信州さんとは、どのようなストーリーがあるのでしょう。

加藤 こちらは今でこそ、長野県トップクラスのお蔵さんとして知られていますが、私が出会ったときはぶっちゃけ「どこの誰やねん」の状態。とくに地元では「安かろう、悪かろう」のイメージが強い時代もあったようです。

けれど、私が試飲会に行って飲んだら、その品質を一発で気に入ってしまって。じつはすでに社長が変わっていて、酒造りの方針を品質主義へとガラリと転換していたんです。

でも、人が抱いているイメージって、そう簡単に変えられるものじゃない。私も店頭に並べたとき「あそこの酒を並べるなんて」と、地域の古老のお客さま何人にも言われましたから。

ーーそれはなかなか手厳しい。

加藤 ですよね、このイメージをくつがえすには時間がかかるなって、そのとき覚悟しました。ていねいに伝えて、飲んでいただいて。それを積み重ねていくうちに、今や押しも押されもせぬお蔵になっていますね。

そもそも、くだんの試飲会というのが、長野県の酒蔵を集めた、一般の方も参加可能な会だったんです。当時は、なるべく安く飲みたい仕事帰りのサラリーマンが、ポケットにおつまみを突っ込んでブースを回っているような、そんな姿も見られる状況でした。そんなふうだから人気のお蔵さんには黒山の人だかり、でも知られていない酒蔵のまわりはガラガラだったんですよ。

で、うちは新参者だから、黒山の人だかりのなかで「売ってください」なんて言ったって、どうせ相手にされないでしょう。ならばと、あえて閑散としているマイナーなお蔵を全部まわってみた。それで、自分の舌でうまいと思った銘柄さんをその後、順ぐりにお願いしていきました。

いきなり全部は仕入れられないので、お客を増やしたら次を仕入れてみよう、また増えたら次、と本当に地道な積み重ねです。そうして、お互いに盛り上げてがんばっていきましょうと励まし合い、育て育てられて今に至る、という格好です。

ーーそうしたおすすめは、お店に来るお客さんに行っていったのですか?

加藤 もちろん店頭でもですし、ちょうどいい時代になって、SNSでも発信をしていると、興味のある方が「じゃあ信州方面に行く時に寄るよ」と言ってくださるようになっていきました。最初はFacebook、いまはInstagramが強いですね。写真で説明したり、動画で語ったり、不器用ながら続けていったら、おかげでいまでは県外からのたくさんのお客さまが訪れてくれるようになりました。うちは、週末はほぼ、県外のお客さまです。

対話してセレクトする酒販売こそ、個人店の醍醐味

ーーこうして一つひとつのお話をうかがいながら棚を見ているだけで、もうお酒を飲み始めたかのように楽しいです。せっかくなので私にお酒、選んでいただいて良いでしょうか。わりとサラッとして華やかな感じのお酒が好きなのですが・・・。

加藤 それならやっぱりこれかなあ、土佐酒造店さんの「亀の海 春うらら」。佐久市のお蔵さんですが、華やかでフルーティさもあって、この季節にもぴったりなうまさです。15年前、このお蔵との取り引きがはじまったとき、最初に仕入れさせてもらったのもこの銘柄でした。

ーーうれしいです、ためしてみます! 正直、片っ端から飲むわけにもいきませんし、どこから手を伸ばしていいのかわからない、という私のようなお客さまは多いはず。こうして好みを伝えて選んでいただけるのは、本当にありがたいですね。

加藤 自分で仕入れて中身を知っている酒屋だからできる強みですね。逆にいえば我々はコンビニさんやスーパーマーケットさんのように24時間お店を開けたり、大量仕入れをする店ではない。自分たちの強みを生かして、勝負しなくてはいけませんから。

「この間すすめてもらったあれ、おいしかったからまたちょうだい」とか「あんな感じで他にもおすすめある?」って言葉をいただけるのは、この商売の大きな喜びの一つです。

ーーたしかに、これぞ加藤さんのお店にわざわざ通う理由ですね。

加藤 あとはもう一つ、うちではお酒をおいしく楽しんでもらうために、ちょっとマニアックな工夫をしています。先ほど品質管理の話をしましたが、じつはお酒を3種類の温度帯で保管しているんです。

ーーそれは、なぜですか?

加藤 たとえばワインも、早飲みのタイプとしばらく寝かせておいしくなるものがありますよね。それと同じように日本酒でも、「これは寝かせたらこんなふうになるかな」と試飲の段階で想像して、温度帯を振り分けて、その後の変化を見てみたりしているんです。

これが、今回ビジコンで賞をいただいた「ヒルノミ」の企画にもつながっています。

寝かせた酒、すぐ出した酒、温度帯を変えたものなどの変化をみんなで味わって「俺はこう思うんだけどどう?」って、楽しみながら意見を交わす場がほしい。で、それが夜じゃなくて昼にできたら面白いんじゃないかな、というのが発想の原点です。

地方の企画を盛り上げる、「後の広がり」の大切さ

ーー改めて、「ヒルノミ」のコンセプトと仕組みを教えてください。

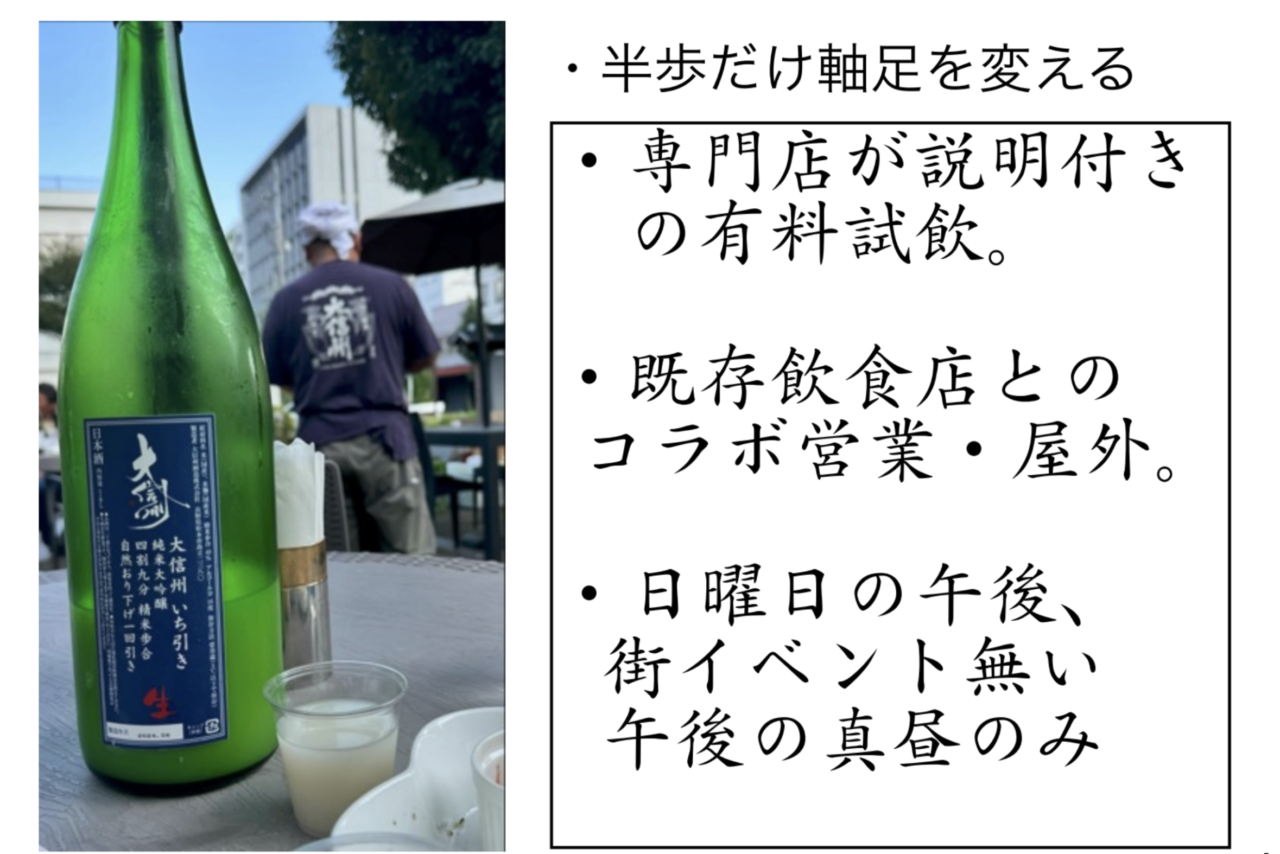

加藤 丘の上のカフェ「三連蔵」さんの一角をお借りして、屋外で1杯500円からのグラス酒の販売を行う企画です。名前のとおり、時間は13時から16時までの昼間のみにしました。

アイデアの発端は、ある社長さんとの会話がきっかけでした。「都市に行くと必ず昼飲める場所がある。中心市街地に昼間飲める場所がなければ、そこは都市じゃないだろう」っていう話題から、「つまみはゆで卵のおいしいのと、おいしい塩でいいから、加藤さんそういう店やんない?」なんて言われて。「誰がくるのよ」って、そのときはそういう与太話で終わったんだけど、あるときふと、「あの日の話、面白かったな、実現できないかな」って、考え直したんです。

そこから、お酒を飲む環境として、発想を逆にしてみたらどうだろうって考えてみたんですね。「夜、室内の閉所空間」を逆さにしたら、「昼、屋外の開放感」。ちょっと楽しそうなイメージが出てきたので、それをいきなりバッと宣伝せず、試験的にやってみたところ、割と面白かったので、継続のためにもとビジコンに応募することにしました。

ーービジコンの奨励金は、どのようなことに活用されたのでしょう。

加藤 末広がりな集客のためには、開催と同時に記録したり、発信していく「後のケア」が欠かせません。そのために、地域の染色会社にお願いして藍色の「垂れ幕」を作っていただき、特製の法被もこしらえることにしました。これを設置したり、着用することで、たとえばバスを待っている時間にたまたま立ち寄った都市部からのお客さまが「飯田という街でこんなイベントに参加できた」とつい、みんなに伝えたくなることを期待しています。

話題を呼ぶために、SNSでの広がりが大切だということは、本業の酒販売でもとても実感している部分なので、奨励金をいただけて助かりました。

ーーこの挑戦の背景には、コロナ後の社会の変化にも思うところがあったとか。

加藤 そうですね、偉そうなことを言いたいわけじゃないのだけれど、特に地方はコロナ後、以前のような頻度で外食をする習慣がずいぶんなくなってしまったように感じませんか。三連蔵のある飯田の河岸も、「日曜日は街場の飲食店は定休日」が当たり前のようになってしまっているから、当然客も日曜に期待しない、外を誰も歩いていない、という循環が日常になってしまったように思います。

でも、ここを変えて、「不定期ながらどこかでオトナの社交場が開いている河岸」になっていったら、また違う活気が出てくるんじゃないかな、とも思うんです。「ヒルノミ」は、そんな実験や、提案の一つだと考えています。

ーー実際、はじめてみてどうでしょう。

加藤 屋外なので、天候に悩まされることもありましたが、なかなかいい空気ですよ。続けるためにも「これは自分が楽しむための会だ」と思っているのですが、結果、楽しいので(笑)まずまず成功していると思っています。

ちなみに私は、この企画を独占的なものにしたり、大きな商売にしていったりする気持ちはまったくないんです。むしろ目標は、「だれかにこれを引き継いでもらって、客として行く」こと。

そして、これに合わせて当番制でも週末に飯田のお店が開き、「うまい酒が飲めてうまい飯が楽しめる飯田の週末」が、少しずつ盛り上がっていったら……と、思っています。ぜひ、一度気軽に来てみてください。

ーー加藤さんがおすすめするお酒をその場で飲み、語り合える。次お店に行ったときにおすすめいただく指針にもなりますね。ぜひ、参加してみたいです。ありがとうございました。