阿智村や下條村と接する飯田市立石で、長野県最南端の助産院「よしみ助産院」を営む村松佳美さん。2024年冬、助産師として35年以上の経験をもつ村松さんは、自身の経験を活かし、産後デイケアによる育児支援サービス「マザー・サードプレイス」という新事業を始めた。「令和6年度飯田市起業家ビジネスプランコンペティション(以下、ビジコン)」にも参加し、新事業チャレンジ部門で入賞を獲得。助産師を志したきっかけ、産後デイケアを始めるに至った経緯、新事業の内容などについて話を聞いた。

自宅でも実家でもない第三の場所。誰でもいつでも利用できる産後デイケア「マザー・サードプレイス」を開業して│「よしみ助産院」村松佳美さん(飯田市立石)

家族や地域の必要に応えながら拓いてきた「開業助産院」の道

━━畳敷きの和室で、とても落ち着く空間ですね。村松さんがこの場所で助産院を始めたきっかけを教えていただけますか。

村松佳美さん(以下、村松) こちらに来る前に、松本市でも助産院をやっていました。開業したきっかけは、保育園に通っていた時の私の子どもたちとの関わりを減らさずに、仕事をしたいと思い、家で働ける環境をつくったら良いのかもしれない、と考えたんです。

━━助産院を開く前も、助産師として働いていたとか。

村松 はい。生まれ育った沖縄県の本島の病院で助産師として働き始めて、石垣島の八重山病院という病院に転勤した後、結婚を機に神奈川県横浜市へ。そして、夫が脱サラしたタイミングで松本市に家族で引っ越して、私は家計を支えるために病院勤務で助産師をしていました。

━━全国各地を転々と!

村松 そうですね。「家で、資格を生かして仕事するなら助産院しかない」と、2003年に松本市で助産院を初めたわけですが、最初はお産を扱うつもりはありませんでした。ただその当時、ママ友に「佳美さん、私の赤ちゃんを取り上げてくれませんか」と自宅分娩を頼まれました。そこで先輩に頼んでお産を引き受けました。その後、その先輩と「助産院をやろう」となりましたが、結果的に私一人で開業することになりました。

━━助産院もお産も、必要に応じて生まれた事業だったわけですね。松本市から、なぜ飯田市に?

村松 夫が飯田市の出身です。ここ(よしみ助産院)も、もとは夫の実家なんです。夫の両親の介護が始まったのをきっかけに、2014年に松本市から飯田市へ転居しました。最初、飯田の保健所には「母乳マッサージ」のみで届けを出していて、お産はしていませんでした。私たち開業助産院がお産を扱うには、法律上分娩を扱っている病院との連携及び嘱託医としての契約を結ぶことが必要なのですが、当時は施設を持っている助産院がなかったのです。

こちらへ引っ越して来る前から「この地域はお産をする場所が限られており選択肢がない」という噂は聞いていたから、そのようなスタートになりました。

━━そこからどのような経緯で、お産を扱うようになったのでしょうか。

村松 飯田下伊那地域には10の村と3つの町、1つの市があって、各市町村をまわってアンケート調査をしたんですよ。そしたらやはり、「お産ができる選択肢が欲しい」という要望が多いことがわかりました。

そこで、当時飯田市桜町で開業されていた椎名レディースクリニック(現在閉院)の椎名先生にお願いして、連携医療機関兼嘱託医となっていただいて。万が一の搬送先として飯田市立病院にも協力を得られることになりました。

最初は自宅分娩の介助だけをしていたのですが、1、2年経ったころに椎名先生が急病で亡くなられて……。当時、当助産院では3人のお産の予定の方がいたので、飯田市立病院が椎名先生の代わりに連携医療機関兼嘱託医として引き継いでくださることになりました。2016年に飯田市立病院と契約を結ぶことができて引き続きお産を扱うことができ、助産院としての施設も持つことができました。

1冊の本との出合いと「人助けをしたい」という想いで助産師を志す

━━この地でお産を取れる助産院を営むことの難しさが、これまでのお話からひしひしと感じられました。そもそも、村松さんはなぜ助産師になろうと思ったのですか。

村松 沖縄県内の高校に通っていたころ、読書月間で『飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ(※)』(祥伝社)という本がクラス中で話題になって、医療関係を目指す人が増えたんです。実際に医者になった人もいるし、私も人助けをしたいという想いが元々あったので、この本に出合って「医療関係がいいな」と思い、マザーテレサをはじめ色んな人に興味を持ち始めました。

そんな流れから、「私は看護師になろう」と思っていたのですが、私は幼いころから身体が弱かったので、親から「絶対無理」と言われてしまって。でも、どうしても諦められなかったので、沖縄を離れて内緒で松本市の看護学校に行きました。親には「OLします」と伝えて……(笑)。

※徳洲会病院の内科医、井村和清医師の手記がまとめられた書籍。1980年に出版され、ミリオンセラーを記録。

━━看護師になるために、沖縄から、松本市へ。すごい行動力ですね!

村松 准看護師の資格を取った後に、働いていた病院の婦長さんから「これからは助産師か保健師の資格を取ったほうがいいよ」と言われたので、助産師の資格も取ることにしました。その後、沖縄に帰らないといけない事情があったので、正看護師と助産師の資格は沖縄の学校で取りました。

━━そこから、助産師としてのキャリアが始まったのですね。飯田は沖縄や横浜、その後暮らされた松本ともまた異なる環境ですが、この地域での仕事や暮らしはどうですか?

村松 おかげ様で、楽しく暮らせています。

よしみ助産院では飯田で開業した当初から、間もなくお産を迎える妊婦さんが入院したらコウノトリ、男の子が産まれたら桃太郎、女の子が産まれたらかぐや姫の旗を看板の横に立てて、地域の方にお伝えしています。旗を立てたときに夕飯やおやつを持ってきてくれる方もいて、「近所に応援してくれる方がいるんだ」ということを知り、勇気をもらいました。

新事業として産後デイケア「マザー・サードプレイス」を始めた理由

━━入賞を受賞された令和6年度のビジコンでは、新事業として産後デイケア事業を発表なさってました。この事業を始める経緯を教えてください。

村松 これまではお産をメインにやっていましたが、今は産後うつに悩まされる方が多いという事実があって「実家に帰っても落ち着かない」という訴えの方も多くいます。当院で出産された方に対してはフォローをしやすいですがもっと多くの方の支えになれるよう、“安心して休める、逃げられる場所”、“実家でもない、自宅でもない、第三の場所”を助産院としてできたらいいなと思ったんですよね。

━━産後うつという言葉、たしかによく聞くようになりましたね。では、「産後デイケア」とは具体的にどういうサービスなのでしょうか。

村松 産後ケア事業のなかには、1)宿泊、2)デイケア、3)アウトリーチ(訪問)という3つの事業が含まれています。宿泊は3、4年前から受け入れていたのですが、あえてデイケアを始めようとした理由は、宿泊だとお母さんにとってハードルが高いから。利用するためには、家を空けてもらわないといけませんからね。それで、2024年11月頃に「マザー・サードプレイス」という名前で産後デイケア事業を始めました。

産後デイケアでは、まず来られたら母児のバイタルチェックをして、授乳の仕方、赤ちゃんの抱っこの仕方、育児の悩みを聞いて、要望に応じて乳房ケアや、赤ちゃんの沐浴をします。沐浴は、一番喜ばれますね。「どういうやり方をしているのか一回見てみたい」という方も多いので、自宅での入れ方、たとえばお風呂場がいいか、台所がいいかなど要望を聞いた上で実際におすすめの方法を実践して差し上げています。そしてお昼を食べて、お昼寝をして、おやつを食べて帰っていただくという流れです。

こちらは、実際に提供しているおやつですので、よかったら召し上がってください。

━━ジーマーミ豆腐、優しい甘さと口どけで癒されます。

村松 食べ物も、お母さんには早いうちから良質な栄養を摂ってもらいたいので、参考にしていただければいいなと思いながら出しています。

━━休息だけでなく、学びもある場所なのですね。産後デイケアのメインとしては、出産直後から1歳未満のお子さんをもつお母さんを対象とされていますが、どんなお悩みを持つお母さんが多いのですか。

村松 初産と経産とでまた違いますが、初産の方は、「赤ちゃんが泣いているけどどう対応したらいいかわからない」など育児のやり方がわからない方や、おっぱいトラブルを抱える方が多くいます。

経産婦さんは「とにかく寝たい」という方が多いので、最初は「利用希望者の方は寝て休みたいのでは」と決めつけていました。ですがこの間、「寝て休みたいですか」と聞いたら「いえ、今日は学びに来ました」と言って、他のお母さんと一緒に乳児のケアを学んで帰られた方もいました。

あとは実のご両親に対する不満を聞いてほしいという方もいますよ。実のご両親はよかれと思って子育てに関するアドバイスをしていると思いますが、それで傷ついてしまうお母さんもいますよね。そのような場合は、お母さんのお話を聞いたり、(お母さんが席を外した際に)実のご両親におやつとお茶をお出しして、「なにかお困りごとはないですか?」といった声掛けをしながら、第三者である私たちから、気づきに繋がるようなお話をしたりしています。

後ろめたさを感じる必要はなし。もっと気軽に産後デイケアを利用してほしい

━━今後、村松さんが産後デイケア事業を広めていくにあたって課題に感じていることはありますか。

村松 周囲の目を気にして産後デイケアに通うことをためらう方がいることですね。産後ケア事業は国の政策の一環なのですが、元々始まりは「だれでも気軽に利用できる」というよりは「支援が必要と認められた人」のための制度でした。

━━というと?

村松 利用できる対象者は、保健師や医者、助産師など医療関係者が、家庭の事情や様々な理由でリスク評価をして「支援が必要と認められた人」でした。でも最近では「全ての妊産婦が気軽に利用できるサービス」として、要望する方には窓口を広げています。産後うつや虐待に対しては、早期の支援が予防につながる、ということが分かってきているからです。

でもいまだに「私が使っていいのかなと思っていました」「自分がしんどいと認めないと使えない」というお母さんが多いですね。

━━おっしゃるとおり、間口は広いほうがいいなと思います。

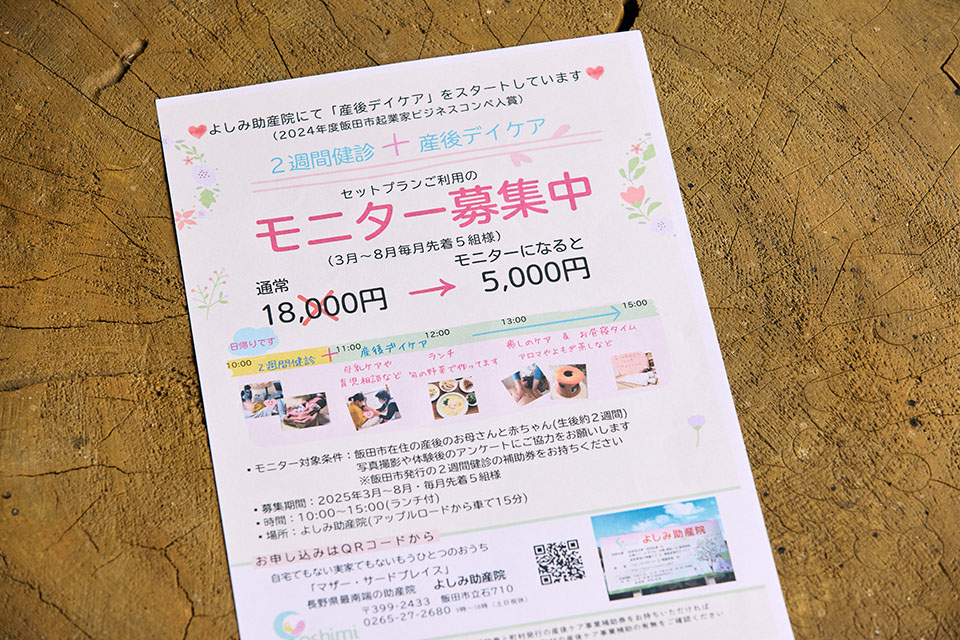

村松 心の不調は、だれでもなり得ることですからね。本当に困っている方だけではなく「疲れる前に利用したい」「ちょっと誰かに聞いてほしい」という方にも、もっと気軽に産後デイケアを利用してもらいたくて、2025年の3月から8月まで、飯田市在住の方限定のモニター企画を実施しているんです。毎月、先着5組の方に通常価格よりもお得に利用いただいています。「まずは体験してみませんか」と。

昨年末から一緒にマザー・サードプレイスの事業を行っている当院スタッフの村松久美子さんが調べてくれたのですが、じつは伊那市や駒ヶ根市など他の市では産後デイケアへの助成が行なわれているのですが、飯田市にはまだ助成がない状態で……。

━━飯田市でも助成が受けられるようになれば、産後デイケアはもっと広がりそう!

村松 そうなんです。だからこそより多くの方にこのモニター企画を利用いただきたいですし、実際に要望があるということを伝えていきたいなと思っています。よしみ助産院とは別に、主に久美子さんが担当しているマザー・サードプレイス専用のInstagramアカウントも作りましたので、興味ある方にはぜひ見ていただきたいです。

━━今回の記事を通して、告知に少しでもお役に立てればと思います。ありがとうございました。